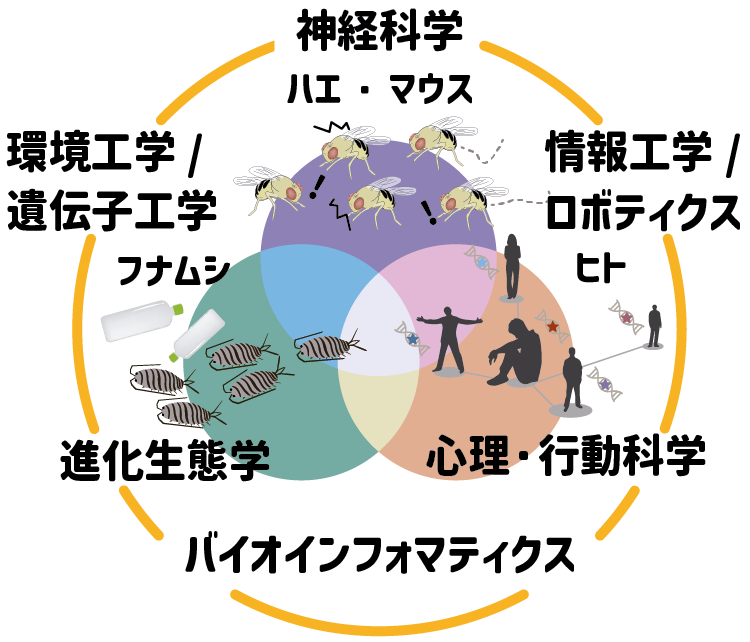

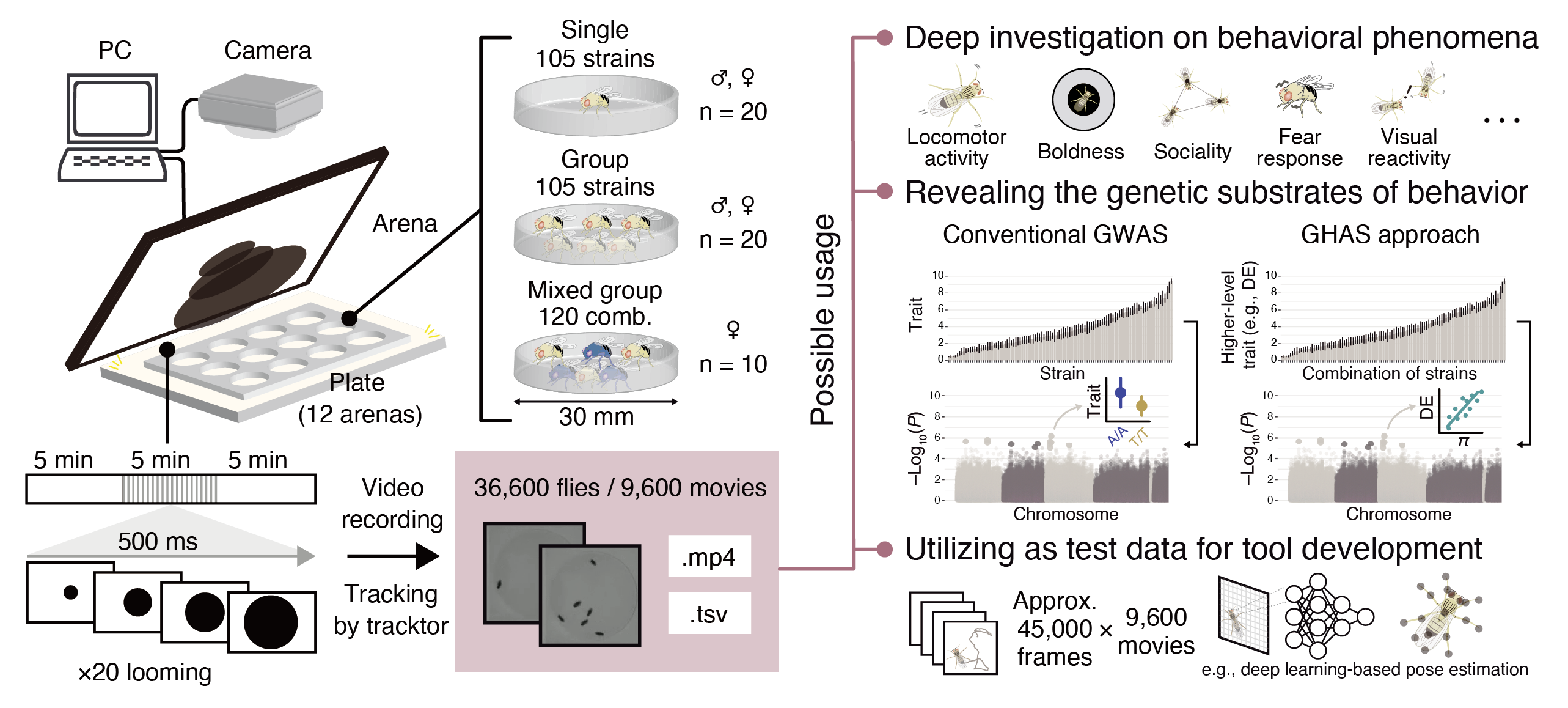

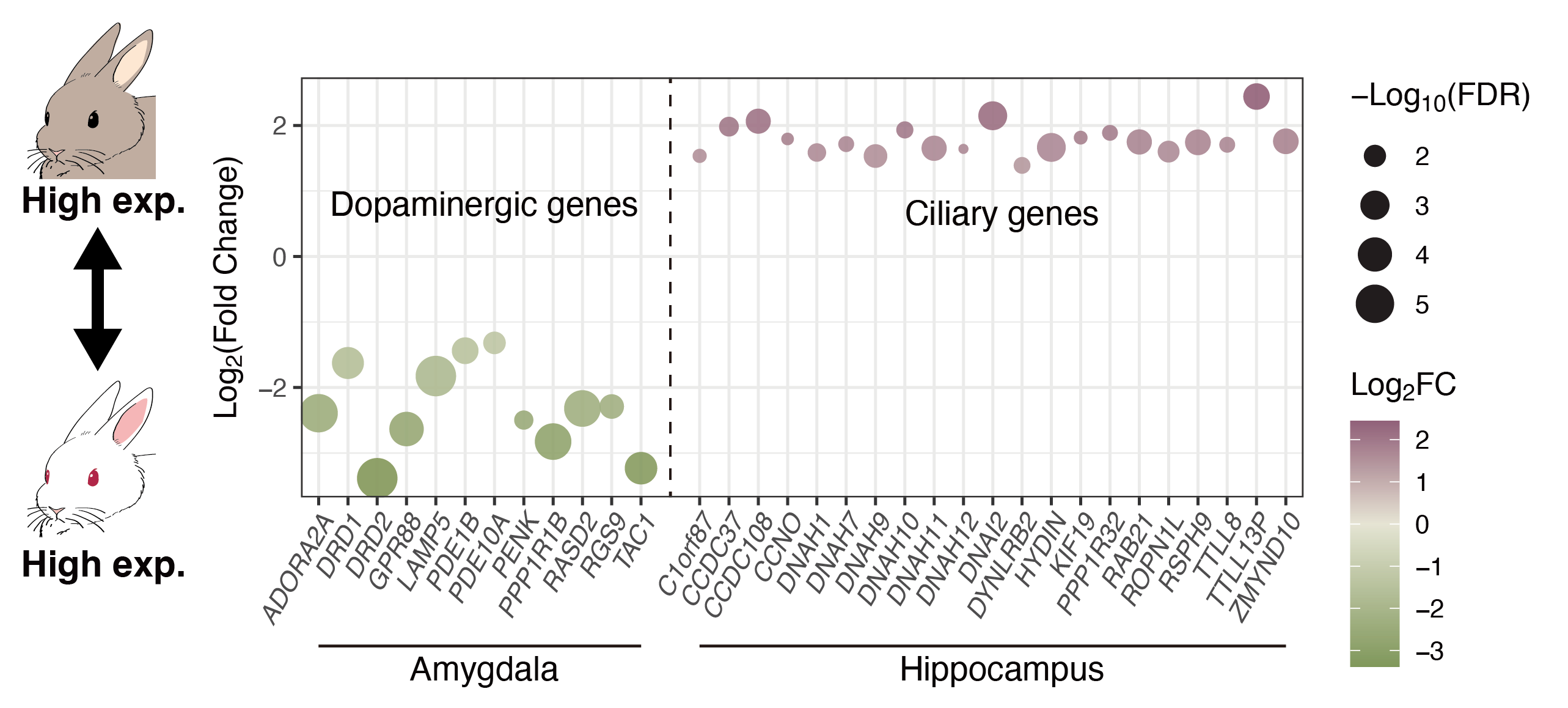

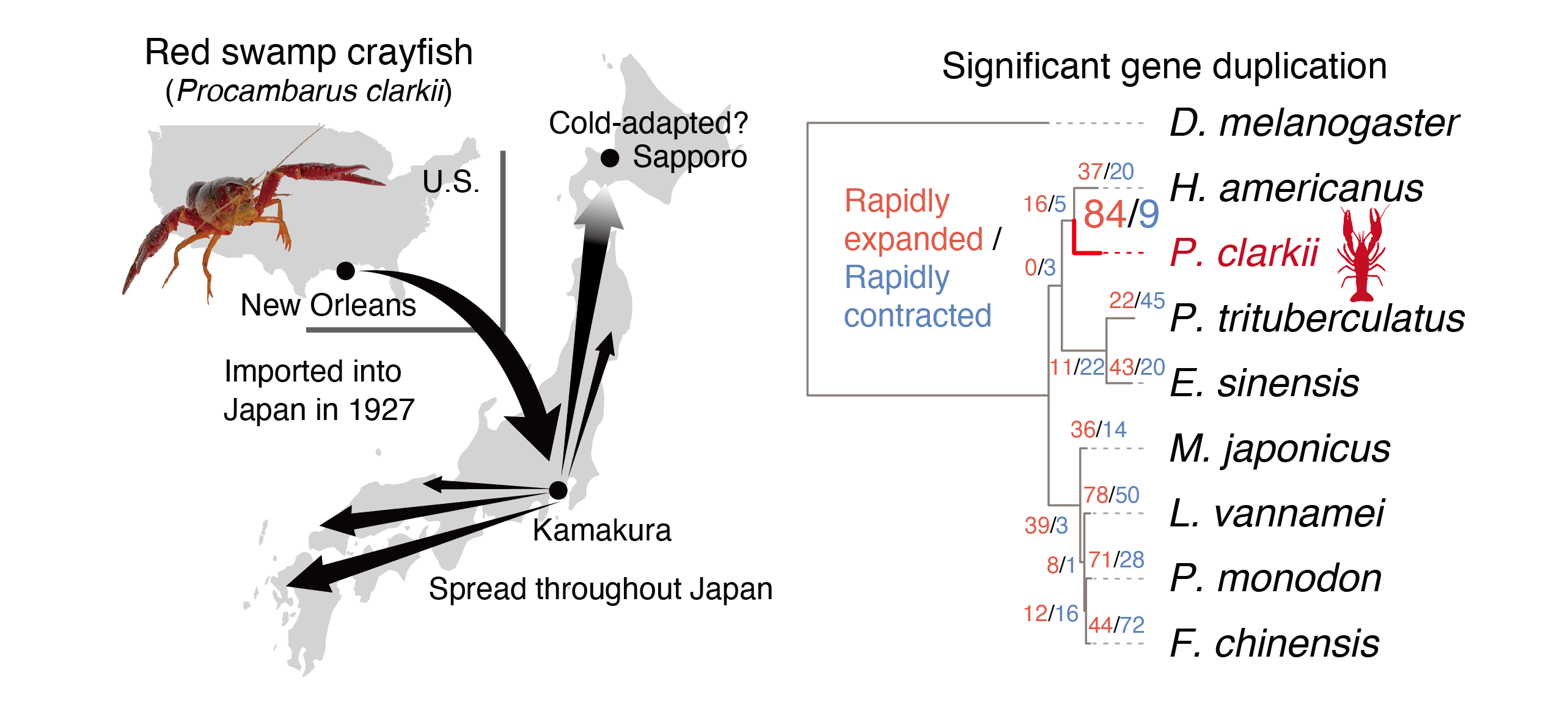

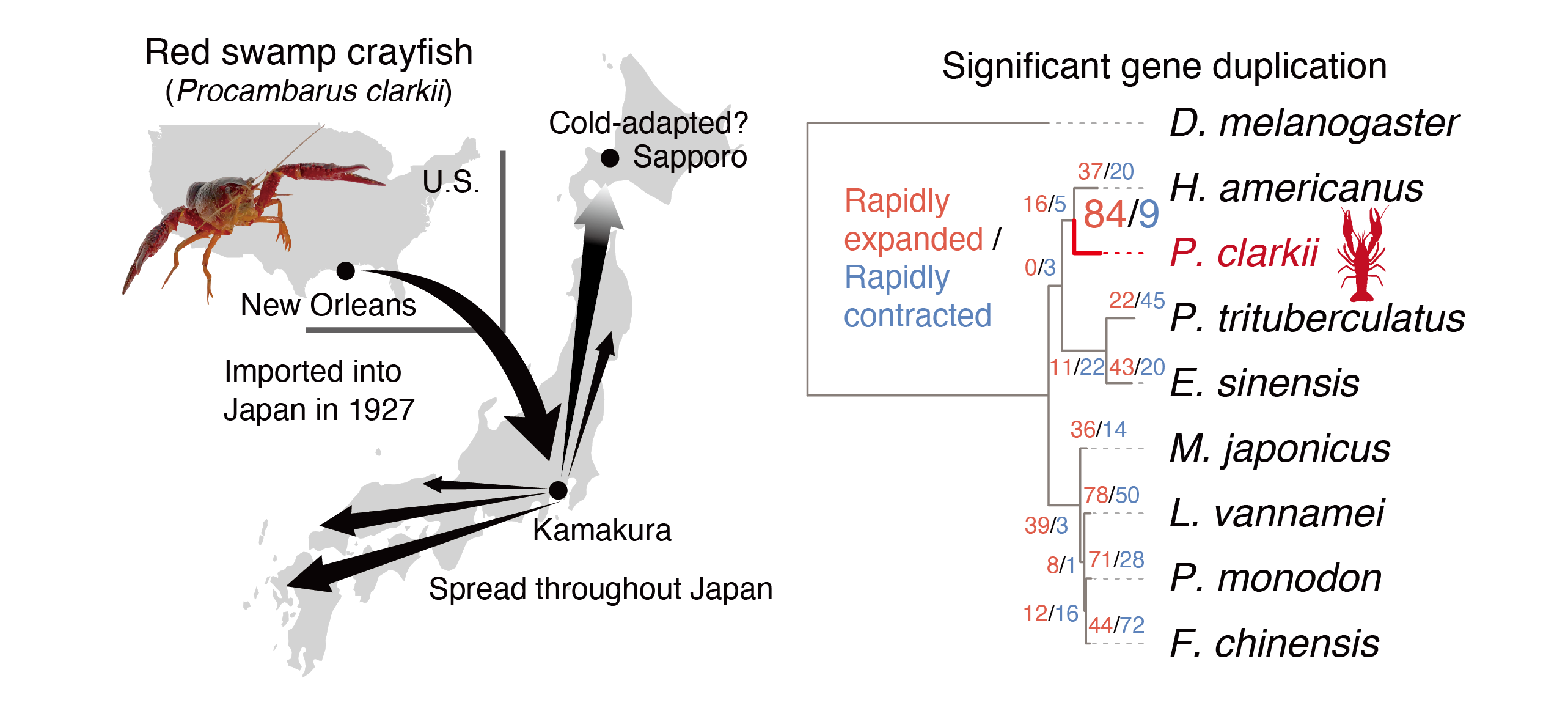

生物の行動現象を分子メカニズムから進化機構まで明らかにすること, そして, 行動多様性が社会や生態系に与える影響を解明することを目標に, ヒト, ウサギ, マウス, ハエ, ザリガニ, フナムシなどを研究対象として, さまざまなアプローチで研究を行なってきました. 今後はこうした基礎学問的観点に加え, 精神健康といった医学的応用や, 海洋環境の保全などの生態学的応用を見据え, 研究を発展させていきたいと考えています. 対象生物や研究手法にとらわれず, 自由な発想のもと, 研究を展開していけたらと思います.

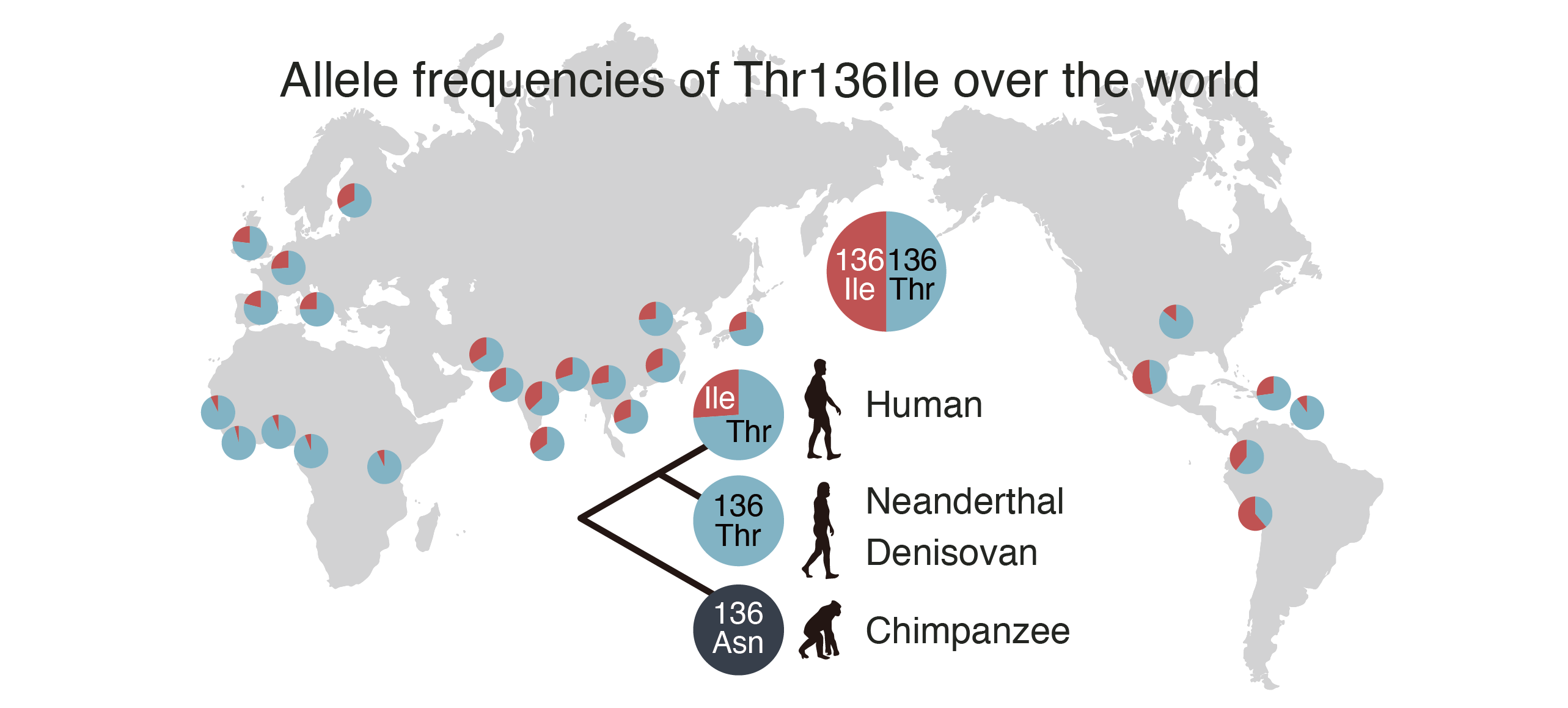

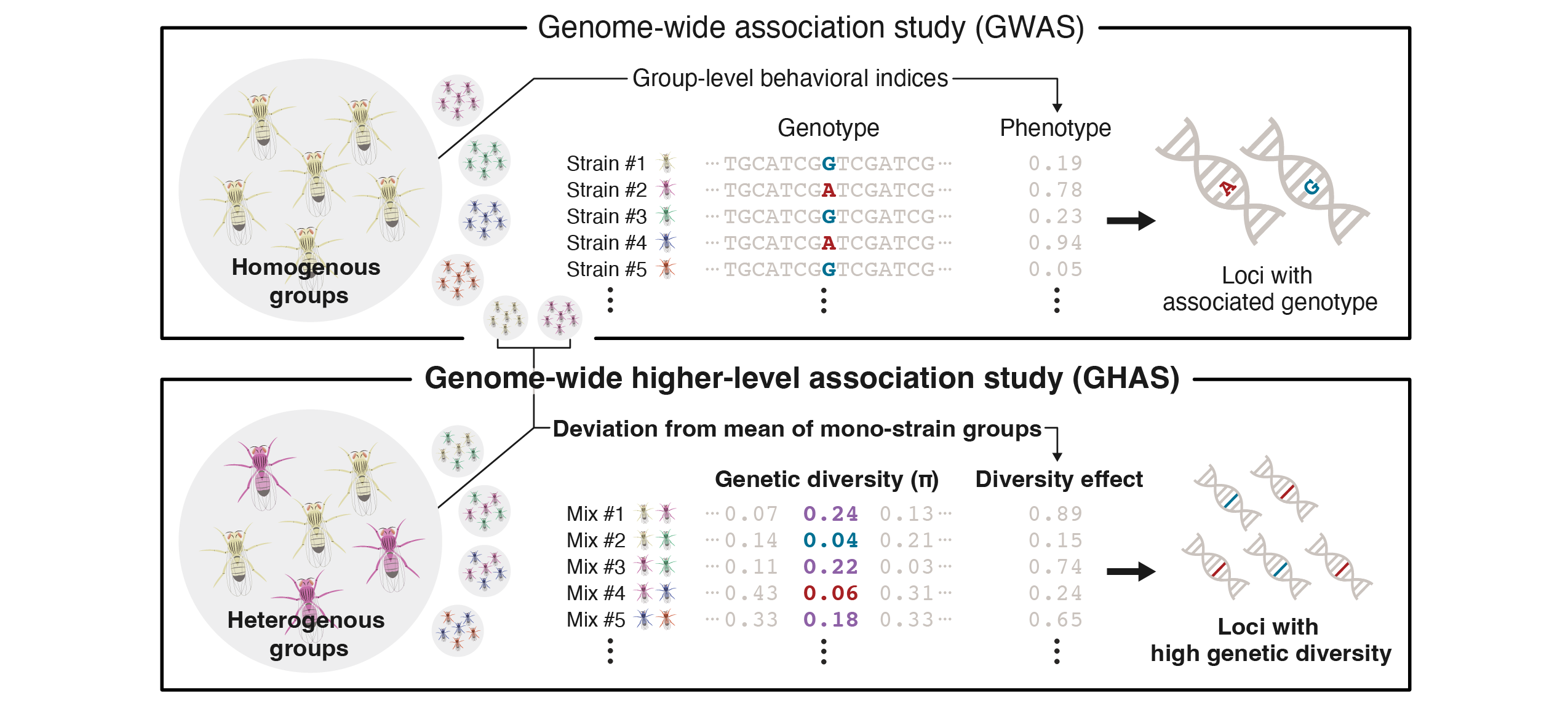

これまでの主な研究テーマは以下の通りです.